Tal vez un movimiento

Si la década del treinta fue una de las más esforzadas y difíciles para la vida de Felisberto Hernández, los años cuarenta le depararían muchos logros: la publicación de varios títulos que lo consolidaron en el oficio de la escritura, la realización del deseado viaje a Europa y nuevos matrimonios. Recordemos que en 1931 se había divorciado de su primera mujer y había comenzado a viajar por el interior del país, primero en compañía de Yamandú Rodríguez (1932 y 1933), luego con Venus González Olaza (1934-1936) y por último solo (1936-1941). Fueron años difíciles en los que el pianista debió ganarse el pan día a día, durmiendo en modestas pensiones y tocando en escuelas o pequeños teatros municipales, en los que el público no siempre supo acompañarlo.

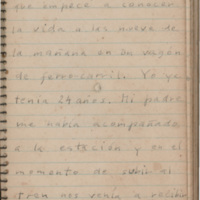

«En el año 32 Yamandú Rodríguez y yo hicimos una gira. Él recitaba poesía y cuentos y yo tocaba el piano. Llegamos a una ciudad chica donde Yamandú tenía muchos amigos y en seguida fuimos a ver al dueño del teatro. [...] Un rato antes de la función, mientras mirábamos el escenario —aquella buena gente había pedido a los vecinos muebles y plantas para que en la escena apareciera una sala— alguien se acercó y nos dijo que las entradas habían sido repartidas en las escuelas. Yamandú y yo nos miramos y empezamos a imaginarnos las consecuencias. [...] Preferíamos que nos oyeran personas mayores; los niños, después que se aburren, hacen ruido. Pronto empezaron a entrar. Los de algunas escuelas venían en formación y obedecían a las maestras; pero otros entraban sueltos, corrían por todas las localidades del teatro y nadie los podía sujetar. Yamandú, desesperado, me decía: "¿Qué te parece si cambiamos el programa?". Entraban niños demasiado chicos y yo le contesté: "No hay necesidad; no les interesará ninguno de nuestros programas". [...] Al hacer los primeros acordes, el barullo disminuyó».

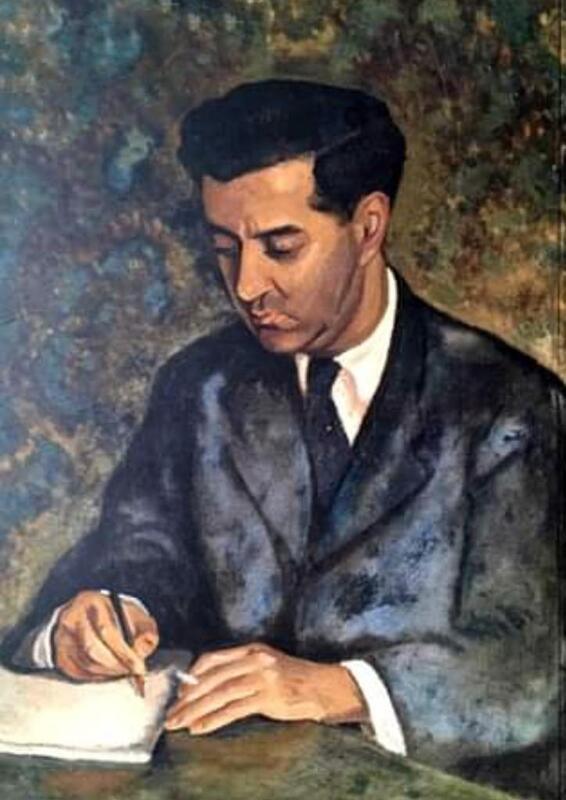

Como muestra estas palabras de Felisberto, durante los años treinta solventó gran parte de su vida como músico itinerante y la escritura estaba relegada a un papel secundario por la inseguridad del autor, entre otras cosas consideraba que ser escritor no le daría las ganancias necesarias para poder sobrevivir. Ese periplo de transeúnte desahuciado se observa en las cartas que le envía a su segunda esposa, la pintora Amalia Nieto, en las que el relato de su cotidianidad se ve irrumpido con expresiones de tristeza: «Te juro que me vienen ganas de llorar como un chiquilín, es lo último que me faltaba, ¿verdad?». El piano ayudó a que Felisberto se ganara la vida, pero también significó una herramienta para entrar en el mundo de los intelectuales de la época, lo que luego le sería de gran ayuda para generar las redes necesarias para hacer conocida su narrativa.

«Quiero ensayar una forma fácil, cómoda, hasta subconsciente, si es posible, de escribirte. Porque como cada vez me es más angustioso el momento o la función de escribir —y eso no puede ser— quiero encontrar, muy especialmente o únicamente para ti, la manera de escribir que me dé el placer de decirte o de estar contigo en esta forma; placer que necesito hasta donde ni yo mismo puedo suponer. La tensión que sé que tengo que poner al escribir, al coordinar o “formar” las frases, o los pensamientos o simplemente los hechos, me da una depresión espantosa» (carta a Amalia, 21 de agosto de 1940).

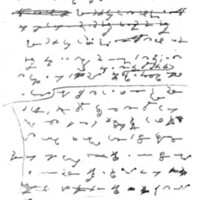

En la correspondencia con su esposa menciona que cuando todo va mal con el piano piensa en la taquigrafía como una alternativa posible. Avenir Rosell afirma que Felisberto «había compuesto un sistema propio de taquigrafía para poder recoger con mayor espontaneidad sus creaciones imaginativas». Existen manuscritos que aún no se han podido descifrar, lo que invita a reflexionar sobre su necesidad de documentar los pensamientos de manera veloz. Ese interés tiene que ver con su sensibilidad artística, la cual presenta una dualidad entre el pensamiento, que parte de su delicada visión sobre las cosas y su proyección en la escritura. Así se lo expresa a Nieto: «¿Tu sabes que una de las ideas que tuve al aprender taquigrafía, era hacer la experiencia de ir tomando todo lo que pensaba?»

En 1940, con el fallecimiento de su padre y siempre tras el intento de escaparle a los problemas económicos, fundó la librería El Burrito Blanco en casa de los Nieto, pero el acercamiento a la palabra continuó con la implementación de nuevas modalidades de arte en su vida de concertista.

En una carta de ese año a su amigo Lorenzo Destoc, le anunció que había comenzado a llevar adelante una nueva forma de ejecutar sus conciertos. Comenzaba así su etapa de conferenciante: en sus conciertos empezó a hacer referencias a los autores y comentaba las obras. En él es consecuente la pulsión hacia la palabra, hablada o escrita: lo central era comunicarse a través de ella. Con esto descubrió una nueva faceta y la oralidad comenzó a tener gran relevancia en su vida cotidiana, tomando un espacio hasta en las reuniones de amigos en las que deleitaba narrando e improvisando relatos. Al respecto, dice José Pedro Díaz: «Si se hallaba en una reunión le era casi imposible no decir algún chiste, o narrar un pequeño cuento gracioso si encontraba oportunidad para ello, y siempre la encontraba, porque su repertorio era enorme. Era otra manifestación de su timidez y su modo de defenderse: contando historias él mismo dejaba de ser el centro de la atención de los otros».

La vida diaria de Felisberto se ve constantemente atravesada por las pulsiones de escritor, es así que tiende a ver cada suceso con su mirada artística y a su vez estos se transforman en fuente de ideas para su literatura. Se ha estudiado mucho la correspondencia que existe entre su vida personal y sus relatos, en los que los recuerdos son claros motivos en las narraciones largas que escribió en esta década, como Por los tiempos de Clemente Colling (1942) El caballo perdido (1943) y Tierras de la memoria, que se publicó en forma póstuma.

José Pedro Díaz visualiza cómo al recorrer sus escritos se plasma una maduración del proceso de escritura que va acompañado de un cambio del interés narrativo: «Comprendió que su asunto no era la narración objetiva, ni siquiera la evocación de tiempos pasados, sino la objetivación de sus propios íntimos movimientos espirituales en relación con los temas aparentes de la narración; ni siquiera el diálogo mismo con los recuerdos, sino el modo de ese diálogo». Por lo tanto, el móvil narrativo en sus comienzos se marcaba en la memoria y más adelante en el proceso mismo de recordar. Es por ello que al conocer el devenir de la vida del artista podemos tener más herramientas para estudiar su literatura, ya que en sus textos se advierten recuerdos concretos que se enmarcan en escenas o en personas que conoció en la vida real, pero también encontramos la psiquis del autor mechada en sus relatos. Un diálogo permanente entre obra y biografía que se retroalimenta constantemente, como una cinta de Moebius.

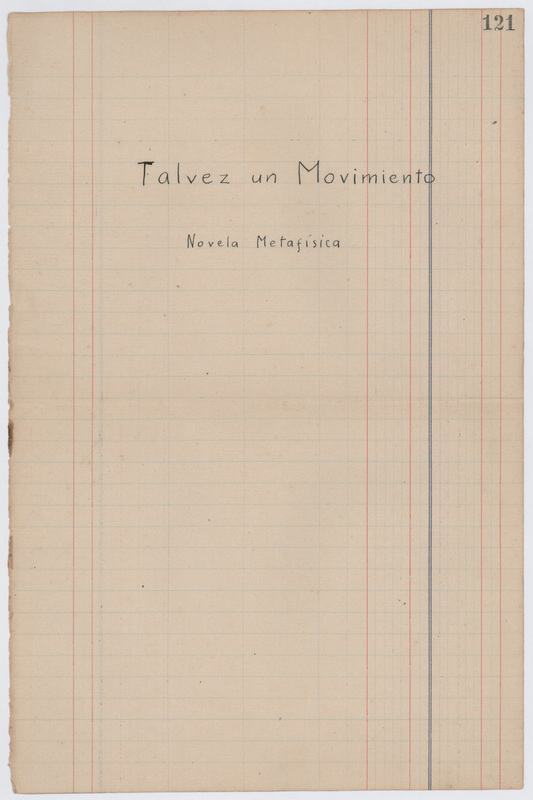

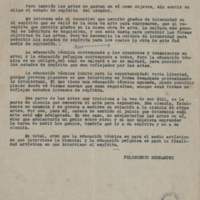

Ana Inés Larre Borges encuentra que en la época de las narraciones más largas de Felisberto, el autor presenta un interés particular en poder comprender su propio proceso de escritura. Es así que toma nuevamente aspectos de su vida personal, en este caso su vínculo con Carlos Vaz Ferreira de quien aprendió el quehacer filosófico, es entonces que escribe el relato «Tal vez un movimiento». Felisberto asevera en ese relato filosófico que el desarrollo de su escritura se da desde la intención de «describir la idea con otra cosa que no sea la idea» y allí comienza a enfrentarse al problema de las ideas; menciona también que quiere «ver moverse una idea fuera de mí. Claro que para eso tendré que representármela dentro de mí y entonces parecerían dos ideas simultáneas».

El desdoblamiento del yo es una constante en los relatos felisbertianos. La búsqueda de mirar más allá a los objetos, de poner en palabras las ideas en movimiento, se enfrenta entonces a un problema que es metafísico cada vez que plasma en la escritura sus pensamientos: «pintar las ideas con letras» genera una dificultad en el escritor, tanto para encontrar las palabras justas en el hecho de no caer en la mediocridad de una escritura vacía. Es así que en una carta de 1940 dirigida a Amalia Nieto, Felisberto expresa que cada vez le es más angustioso el momento de la escritura y afirma la necesidad de encontrar una forma de escribir que sea placentera. Hernández tiene una estructura mucho más exigente desde que se aventuró en la conciencia de ser escritor, le acongoja no encontrar palabras que sean naturales para la expresión de las ideas.

En su autobiografía, escrita en tercera persona, se refiere con estas palabras a la creación de Por los tiempos de Clemente Colling:

«Fue escrito en Treinta y Tres, en casa de su hermano Ismael, y lo publican en Montevideo los amigos que figuran en el prólogo. En esta época está en Montevideo Jules Supervielle. Sus juicios, sus enseñanzas durante tres años, la presentación que hace en Amigos del Arte de Hernández y su influencia para que Francia otorgue una beca a Hernández, cambia la vida del escritor».

La escritura de esta novela, a comienzos de la década del cuarenta, implicó para Felisberto un momento clave en su proceso de configuración como escritor, y el descubrimiento de la importancia que esta actividad le representaba. Así lo manifiestó en 1942, en una carta a su amigo Destoc:

«Lo más importante fue la novela, que me llevó más de un año de tarea; pero ha sido el acontecimiento de mi vida que más importancia ha tenido en el sentido de haber hecho algo que me conformara a mí y a los demás».

También lo confirman las cartas que envió a Amalia desde Treinta y Tres, mientras trabajaba en la escritura de la novela en casa de su hermano, con afirmaciones tan fuertes como: «Me agarro la cabeza de pensar en los años que perdí sin seguir en “lo mío”». No quedan dudas del peso que este período tuvo en su vida, ya que debió enfrentarse a inseguridades, temores y culpas tras tomar la decisión de abandonar su carrera como pianista para poder dar lugar a lo suyo.

Hasta comienzos de los años cuarenta, la escritura en Felisberto parece haber estado relegada a un segundo plano. Sin embargo, ya desde sus libros sin tapas comenzó a delinearse un aspecto central de la narrativa felisbertiana: la focalización descentrada o el desdoblamiento del yo. Lespada asevera que «el narrador-personaje no exhibe una percepción del mundo real exterior, sino que proyecta su interior (como actividad asociativa, deseante y transformadora)». Es allí que se despierta la mirada artística del autor, esa forma de visualizar al mundo desde lo inefable.

El vínculo que por esos años entabló con Jules Supervielle fue fundamental para Felisberto, tanto en los consejos que recibió del poeta franco-uruguayo, como en el apoyo de intelectuales y figuras del entorno que consiguió gracias a él.

En 1942 se concreta la publicación de Por los tiempos de Clemente Colling, que se sustenta en la evocación de su infancia y la figura de quien fue su maestro de piano. La novela recibió el premio del Ministerio de Instrucción Pública y lo consagró como escritor. Estas son las primeras líneas de ese texto:

«Los recuerdos vienen, pero no se quedan quietos. Y además reclaman la atención algunos muy tontos. Y todavía no sé si a pesar de ser pueriles tienen alguna relación importante con otros recuerdos; o qué significados o qué reflejos se cambian entre ellos. Algunos parece que protestaran contra la selección que de ellos pretende hacer la inteligencia. Y entonces reaparecen, como pidiendo significaciones nuevas, o haciendo nuevas y fugaces burlas, o intencionando todo de otra manera».

Con estas palabras Supervielle lo felicitó con motivo de la publicación: «Ud. alcanza la originalidad sin buscarla en lo más mínimo por una inclinación natural hacia la profundidad. Ud. tiene el sentido innato de lo que será clásico un día. Sus imágenes son siempre significativas y respondiendo a una necesidad están prontas a grabarse en el espíritu». También en este año consiguió trabajo en Agadu, empleo que sin saberlo le valdría muchas angustias posteriores.

En 1943 inició su vínculo con la escritora Paulina Medeiros y fue en su casa que comenzó a escribir El caballo perdido. José Pedro Díaz identifica en este período «el pasaje de una dominante metonímica a otra metafórica», aludiendo al cambio que se produce en el estilo del autor, dejando de lado el carácter más descriptivo de un mundo real que se observa en la primera novela. Si en 1942 Felisberto se encontró con lo suyo —la escritura—, es en el período de 1943 a 1946 que se encuentra consigo mismo. Con la venta del piano, Felibserto finalmente «fulminó de un pistoletazo y con profundo alivio su carrera pianística», según palabras de Paulina. Los consejos de Supervielle fueron una constante, a tal punto que algunos críticos consideran que la mayor libertad inventiva que se percibe en El caballo perdido tiene relación con la influencia del poeta y sus lecturas. Incluso Felisberto le contó a Paulina en una carta que llevó el libro a la imprenta luego de haber obtenido la aprobación de Supervielle. Fue durante este período que escribió Tierras de la memoria, novela de la que se conservan copias manuscritas y mecanografíadas, y se publicó luego de su muerte.

Paulina Medeiros y Jules Supervielle fueron dos figuras centrales para la concreción del desarrollo literario de Felisberto, pero esto le generó conflictos en tanto Paulina no estaba de acuerdo con la influencia que el poeta le representaba, e incluso llegó a sentirse ofendida por no haber sido considerada en la consulta de la publicación de algunos textos. Hubo también otros territorios en los que se presentaron desacuerdos, como el político, en el que la propia escritora identificó en su pensamiento zonas «irreconciliables» con las de Felisberto, lo que derivó en su separación como pareja pero devino en un vínculo de amistad entre ellos.

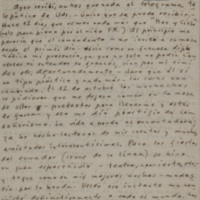

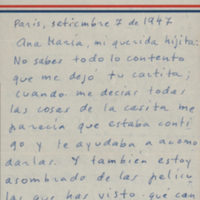

Con el impulso que supuso la amistad de Supervielle, en octubre de 1946 obtuvo una beca del gobierno francés para viajar a París. Allí también influyó la figura de Susana Soca, quien al año siguiente comenzó a dirigir la revista Cahiers de la Licorne, que luego continuó editando desde Uruguay cuando se trasladó a Montevideo. En la primera entrega de la revista (1947), se publicó la traducción que Yvette Caillois hizo del cuento «El balcón». Soca se convirtió en otra pieza fundamental en los lazos culturales que el autor logró construir en su estadía francesa. La correspondencia de Hernández durante el viaje da cuenta de una gran felicidad a pesar de algunas dificultades, nuevamente económicas, a las que tuvo que enfrentarse en distintas ciudades europeas.

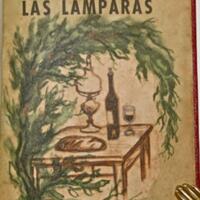

En 1947, mientras el autor residía en Francia, se concretó en Buenos Aires la publicación del libro de cuentos Nadie encendía las lámparas, en la prestigiosa editorial Sudamericana. En los relatos que integran este volumen se presentan elementos autobiográficos, pero va mucho más allá de eso. En palabras de Ricardo Pallares: «El libro brinda la posibilidad de recuperar la fascinación por lo singular, lo novedoso y lo raro que, en este caso, teniendo apariencia autobiográfica, la excede». Por ejemplo, Norah Giraldi da cuenta de que Felisberto escribió «El balcón» en 48 horas tras acompañar a su amigo, el psiquiatra Alfredo Cáceres, a una visita domiciliaria que debía realizar a una paciente, que se encontraba en una pieza pintada de verde, sin una sola ventana, completamente privada de luz natural.

«El anciano me hizo entrar y enseguida vi a su hija de pie en medio del balcón de invierno; frente a nosotros y de espaldas a vidrios de colores. Sólo cuando nosotros habíamos cruzado la mitad del salón ella salió de su balcón y nos vino a alcanzar. Desde lejos ya venía levantando la mano y diciendo palabras de agradecimiento por mi visita. Contra la pared que recibía menos luz había recostado un pequeño piano abierto, su gran sonrisa amarillenta parecía ingenua. Ella se disculpó por el hecho de no poder salir y señalando el balcón vacío, dijo:

—Él es mi único amigo».

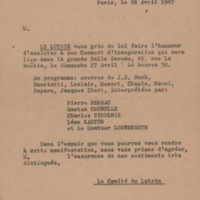

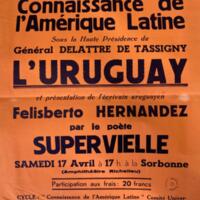

Mientras estaba en París, y a través de Supervielle, Felisberto tuvo la oportunidad de leer un cuento suyo en la Sorbona, ya con deseos de regresar a Montevideo. El evento se llevó a cabo el 17 de abril de 1948, día en que le escribe a su madre: «Por suerte hoy ocurrirá un hecho que justifica bastante bien mi estadía». Durante este tiempo Felisberto no se mostró tan seguro respecto a la estadía parisina, pero fue también lo que permitió que el escritor pudiera acrecentar su círculo con intelectuales y conocer nuevas formas literarias.

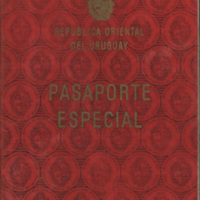

Durante su viaje en Europa conoció a María Luisa de las Heras y regresó con ella a Montevideo, antes de que culminara la beca que había conseguido para viajar. En 1949, el mismo año que Felisberto publicó Las Hortensias, contrajeron matrimonio y gracias a la ayuda de Alfredo Cáceres y su esposa Esther vivieron en la buhardilla del edificio Rex, frente a la Plaza del Entrevero, en pleno centro de Montevideo. Pero el vínculo duró poco, pues la pareja se divorció al poco tiempo; mientras estaban de viaje en Buenos Aires, decidieron separarse. Lo que Felisberto nunca llegaría a saber es que su esposa, de oficio modista, era en realidad una espía soviética al servicio de la KGB. Esta información trascendió en los años noventa y arrojó luz sobre el verdadero interés detrás del matrimonio de África de las Heras (ese era su verdadero nombre): obtener un pasaporte uruguayo que le permitiera coordinar las misiones de los espías rusos que se encontraban en el Cono Sur.

La ruptura de ese vínculo llevó a que el escritor volviera a vivir con su madre en una pensión, situación que no ayudó a fomentar su creación artística. El período comprendido entre 1942 y 1949 fue el de mayor auge de su escritura, lapso de tiempo en el que escribió la mayor parte de su obra, casi sin interrupciones.

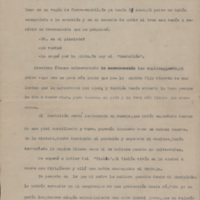

Número 4 de la revista Escritura (1948), en el que publica el cuento «Mur».

Número 5 de la revista Clinamen (1948), en el que se comenta Nadie encendía...

Número 5 de la revista Asir (1948), en el que Zum Felde comenta su obra

Este tiempo coincidió con los momentos de estrecho vínculo con Supervielle y la aparición de varios intelectuales que lo admiraban. Sin dudas, Hernández daba un lugar muy importante al entorno y a la crítica como estímulo para su literatura. Fueron años en los que publicó varios textos en revistas de Montevideo y Buenos Aires, como Sur, Asir, Clinamen o Escritura.

De los textos que se publicaron cuando ya estaba de vuelta en Montevideo, gracias a la correspondencia, solo se tienen noticias del momento de creación de La casa inundada. Otros fueron publicados en los cincuenta, pero probablemente hayan sido escritos entre entre el 42 y el 49, como El cocodrilo y otros relatos cortos publicados más tarde como «Mi primera maestra» (1950) o «Lucrecia» (1952). En los cincuenta no publicó ningún volumen en forma independiente, pero sí textos en la prensa y en algunas antologías. Esa década le deparaba el inicio de dos nuevas relaciones, primero con Reina Reyes y luego con María Dolores Roselló.

Equipo de trabajo: Gimena Brusciano, Abril Rodríguez y Néstor Sanguinetti

Fotografía: Graciela Guffanti

Fuentes bibliográficas

Archivo Digital Felisberto Hernández. Biblioteca Nacional de Uruguay, 2025.

Bajter, Ignacio. Edición, prólogo y notas en Correspondencia reunida de Felisberto Hernández. Barcelona: Ediciones Sin Fin, 2022.

Díaz, José Pedro. Felisberto Hernández: vida y obra. Buenos Aires: Cuenco de Plata, 2015.

Giraldi de Dei Cas, Norah. Felisberto Hernández: del creador al hombre. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1975.

Hernández, Felisberto. Obra incompleta (pról. y sel. Oscar Brando). Montevideo: Ediciones del Caballo Perdido, 2017.

Larre Borges, Ana Inés. «Felisberto Hernández: una conciencia filosófica". Revista de la Biblioteca Nacional n.° 22. Montevideo, 1983.

Lespada, Gustavo. «Asedio de lo inasible: Libro sin tapas, de Felisberto Hernández», en Noé Jitrik (coord.), Aventuras de la crítica. Escrituras Latinoamericanas en el siglo XXI, Córdoba: Alción, 2007.

Medeiros, Paulina. Felisberto Hernández y yo. Montevideo: Biblioteca de Marcha, 1974.

Rosell, Avenir. «Las taquigrafías de Felisberto». Revista de la Biblioteca Nacional n.° 22. Montevideo, 1983.